今からでもできる食品ロス削減への取り組み

大阪を中心に全国に店舗を展開されている「食品ロス削減ショップecoeat(エコイート)」さんに伺いました。

「食品ロス」とは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことで、日本でも社会問題となっています。

エイコートさんでは、事業者さんから食品衛生上問題のない廃棄予定品を引き受け、店舗で販売をされています。あくまで食品ロスに関する啓蒙活動と、地域貢献といった姿勢で運営されているからか、店内は様々な年齢層のお客さん達で溢れており、食品のありがたみを噛み締めながら買い周りをされているように感じました。

今回は、普段とは違う食品を試してみようとも思い、沢山購入していましたが、どれも美味しく頂きました。

「伊勢神宮の式年遷宮がサステナビリティである」

日本らしいSDGsについて検索している中で「伊勢神宮の式年遷宮」という文言を目にすることがありました。

20年に一度、社殿を新しく造営する式年遷宮。

旧大伸社大阪本社のあった大阪市東成区深江は奈良街道沿いにあり、その昔、お伊勢参りに行く道中、菅笠を買うところでした。今は保存会の方が伝統工芸を継承されており式年遷宮にも菅御笠を献納しています。

身近な所で関与しているのに詳しく知らないこの行事。

1300年続いていることについて興味をもちました。

20年に一度行うことで 宮大工や工芸、森林の管理等の知識・技術は、職人が現役のうちに次の世代へと継承されます。

一万本もの檜を使いますが、20年でお役御免ではなく全国の神社で再利用され、その後100年以上古材たちは活かされているようです。

確かに計画と実行と再利用の循環がある。

そういった知識を得た上でお伊勢参りをして、せんぐう館も見学してみたいと思い行ってきました。

せんぐう館は

写真や模型、実物の展示、工芸品など定番かもしれませんが

1300年続いている人の想いが伝わるものでした。

伐った木に感謝をもつ。その気持ちが再利用されていくことへも続いていく。

宮大工さんの工法も、工芸品の匠の技も、必要とされる機会があるからこそ途絶えることなく継承されている。

色々なヒントが詰まっているなと思いました。

そして参拝客で賑わう神宮内は、凛としつつ穏やかで

この場所がずっと古来からつづいているのだと思うと、ぴんと背筋が伸びる気がしました。

資源活用について学ぶキャンプ・アウトドア体験

小学生野球チームの子供たちを連れて、千葉県の「昭和の森フォレストビレッジ」で宿泊キャンプを行いました。

自分たちが海釣りで採った魚を調理して食べるなど、その地域で採れたものを消費する経験を通じて、地域の中で資源を大事に消費しながら循環させていくことの大切さを学ぶことができました。

また普段は東京都内で暮らす子供たちにとって自然の中で過ごすキャンプは非常に新鮮で、電気や水を大切にすること、ゴミや廃棄を出来るだけ減らすことなど、エコな生活を実体験を通じて理解することができる貴重な経験になりました。

ミニ社員旅行で沖縄の自然と琉球文化を体験学習してきました!

SDGsの体験学習を通じて、会社のメンバーと交流をはかろうと、DCDとディライトの6人がそれぞれにテーマを設定し、沖縄へミニ社員旅行に行ってきました。

皆さんの中には琉球ガラスを使っておられる方もいると思いますが、琉球ガラスは一般的なガラス製品に比べて厚みがあり、また小さな気泡がガラスの中に閉じ込められていたりしませんか?

これは本来なら良くないとされてきた再生ガラスのマイナスポイントを、琉球ガラスの個性として捉えて、デザイン&製作したのが転換点になり人気になったと教えていただきました。

琉球ガラスは明治時代に長崎から伝わったと言われていますが、一般的に普及したのは、食料や資源の入手が難しかった太平洋戦争後。アメリカ軍基地で捨てられたコーラやビールの空き瓶を溶かして再生したことが始まりのようです。今もほとんどの工房が機械に頼らず、竿先に付けたガラスをひとつずつ丁寧に吹き込んでいく製法が伝承されています。

沖縄には古くから「あたらさ〜」という方言があります。勿体ない・大切に〜の意味ですが、すべてのものを無駄にせず大切に使う暮らしは、現代に生きる私たちも見習わないといけないと、今回の旅行を通じて改めて考えさせられました。

ガラス工房の朝は火入れから始まります。年季の入った水差しや花器も見せてもらいました。

宿泊先はSDGs、社会貢献に積極的な企業のホテルを選びました。サンゴの保護や紛争地域での支援活動などを頑張ってました。

グループでの旅行の前はPCR&抗体検査を忘れずに!

地球温暖化現象によって積雪量が減っていることをスノボーを通して体感する!

日本の四季は世界からしても珍しいですが、近年地球温暖化現象の影響で夏は猛暑、冬は雪が減り、春秋は短くなっていると思っていました。

しかし、スノボーができる場所に行ったところ、その日の積雪量は多いことがわかりました。

温暖化なのに積雪量が多いのは何故だろうと思い調べたところ、ラニーニャ現象だったようです。

晴天でパウダースノーという環境でとても滑りやすくスノボーを楽しめました!

しかしやはり年々雪は少なくなっており、2100年頃には20世紀末と比べて日本の年平均気温は4.5℃程度、冬季の平均気温は5℃程度上昇することが予測されています。

例えば、東京の夏の最高気温は40℃近くとなり猛暑日が続き、冬は最高気温15℃を超える日があることになります。

もちろん地域により差はあると思いますが、冬に雪が降らなくなることも、十分考えられることを実感しました。

この楽しかったスノボーを次世代の人たちが満足にできないことは阻止しないといけないと実感したので、小さいことからでも、地球温暖化をSTOPさせるためにできること(ECOバック持参、節電や節水、マイボトルなど)を更に意識したいと思います。

限られた海産資源(蟹・鰤)を地域経済の目玉に据えるサスティナブルな現地の取り組みを学ぶ。

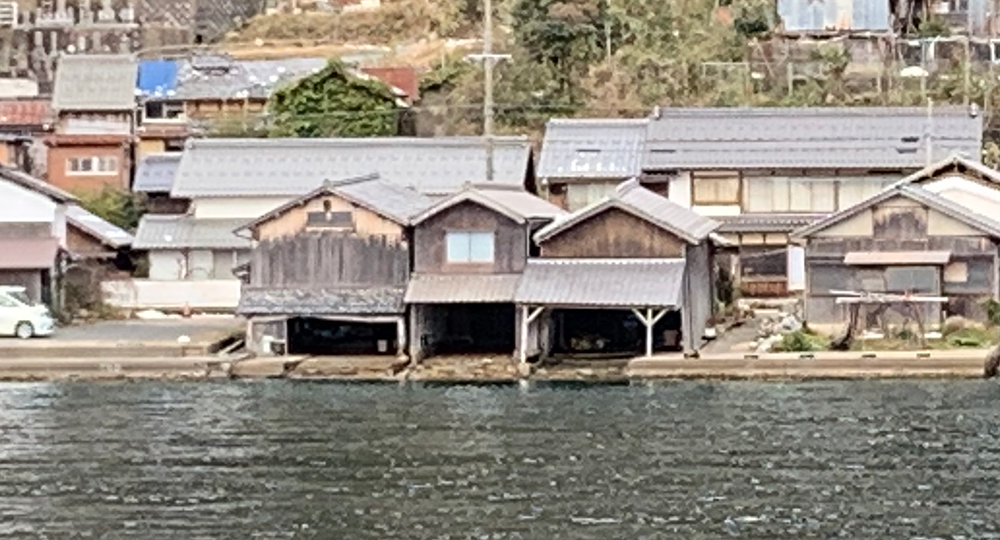

丹後半島の北東部に位置し、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている舟屋の町並みで知られる京都府伊根町。

伊根町は富山県氷見市、長崎県の五島列島と並んで「日本三大ブリ漁場」の一つです。

今回機会を得て、重要伝統的建造物である舟屋の町並みと特産品である鰤を現地で体験しました。

まずは、遊覧船に乗って海から舟屋の町並みを見学。

舟屋は海辺ぎりぎりに建ち並び、1階が舟の格納庫や漁具などの物置場として使われており、2階は住居となった機能的な建物です。

江戸時代初期頃から現在まで大きく構造が変わることなく現在にまで続いています。

このような独特的な景観は、伊根湾が日本海でありながら南向きで波が穏やかなこと、また日本海独特の潮の干満差がほとんどないことなどの条件が影響しているとのこと。

観光地として多くの観光客を惹きつけている伊根の舟屋群ですが、現在も住居として使われており観光と地域社会をサスティナブルに両立させている地域モデルの一つです。 左から江戸(伊根で最も古い)、昭和、明治に建築された舟屋

伊根の遊覧船には必須のかっぱえびせんを求めてカモメが並走するところが人気のひとつなのですが、私が訪れたときはトンビの独壇場でした。

遊覧船のあとは、高台にある道の駅「舟屋の里伊根」で特産品であるブリを頂きました。

ブリしゃぶの発祥地として知られる丹後地方ですが、今回はブリ丼に舌鼓を打ちました。

ブリを堪能した後は、展望台から伊根の地形について復習している仲間たちです。

勉強好きですね(笑)

無印良品が提案するサステナブルなライフスタイル

1Fには菓子やコーヒー、雑穀、ナッツ、ドライフルーツなど50種類の食品から必要なものを必要なだけ購入できる食品量り売りのコーナーは“食品を無駄にしない”というサステナブルなスペース。

隣には、缶詰やレトルト食品など、お家で余っている賞味期限が残り2ヶ月以上かつ回収対象に当てはまる食品の回収窓口となる「食品回収ステーション」も設置されていました。

回収された食品は、食べ物を必要としている福祉団体や施設などに寄付されるようです。

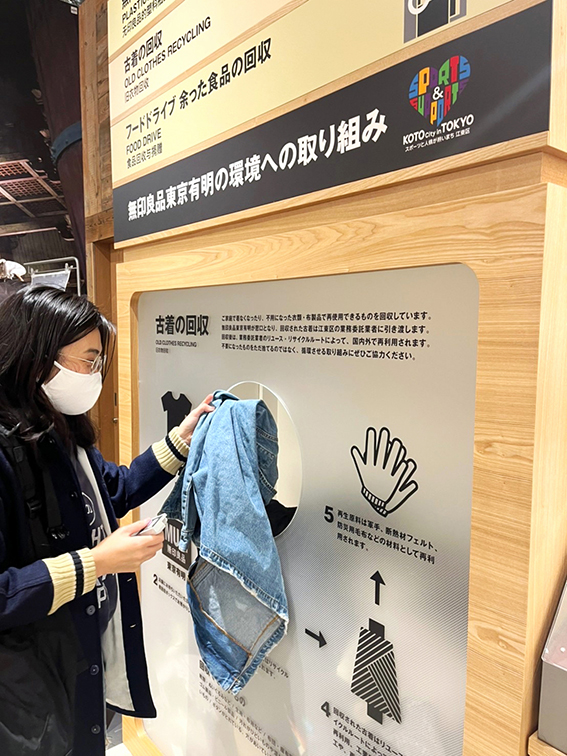

3Fには「洗剤の量り売り」や「古着の回収ステーション」など、無印良品らしい環境に優しいコンテンツも充実していました。

身近な生活に根付き信頼がある「無印良品」というブランドがサステナブルの取り組みを簡単にできる環境を提供しているところが魅力的でした。また、生ゴミを土に返す「コンポスト」を簡単にできるキットを使ったの実験を行って情報提供もしており、チャレンジしてみようと思います。

コーヒーでエコなあれこれを。 調べてみるとコーヒーはなかなかエコな飲み物でした。

勤務中にはコーヒーを飲んでいるのですが

在宅勤務がメインになってからは自分で好きな時に入れられるため

ドリップパックを大量消費することになり、

ゴミも増えたことが気になっていたので

コーヒープレスを購入することにしました

選んだのはBODUMのトラベルプレスセットというもので、

タンブラー型のフレンチプレスコーヒーメーカーです。

・保温性もあり、このまま飲めるので洗い物が増えない。

・コーヒーかすは消臭剤として再利用。

・休みの日は子供と公園など出かけることが多いため水筒に入れて出かけます。

いまはフェアトレード コーヒーを中心に

気に入った味のコーヒーを探す楽しみが増えました。

限られた海洋資源(蟹・鰤)をサスティナブルに且つ、地域経済の目玉に据える現地の取り組みを学ぶ。

はるか遠く飛鳥時代、聖徳太子の生母・間人皇后(はしうどこうごう)の名前に由来する間人(たいざ)漁港(※読み方の由来が気になる方はネットで調べてみましょう)。

間人漁港は京都府有数の漁港とされ、間人漁港で水揚げされたズワイガニの一部は「間人ガニ」というブランドで出荷されています(2006年に地域団体商標を取得)。

「間人ガニ」は一部で「幻のカニ」とも呼ばれています。その理由は、、、(※)

理由1:蟹船の数

京都府化の蟹船は間人5隻・網野1隻・舞鶴9隻だけ。

理由2:蟹漁は冬場だけ

解禁日の11月6日~翌年の3月20日までの約5か月間。しかも冬の日本海は荒れる日が多く、平均で週一回程度しか出られないこともあるそうです。

理由3:蟹の鮮度

水揚げされてからの蟹の鮮度は落ちやすい。経ヶ岬沖のプランクトンの豊富な漁場(この漁礁に一番近いのが間人漁港)に、夜遅くに海を出て、午前中に「底引き網」でとれた蟹をその日の夕方の競りに間に合うように、昼頃には港に戻ってきます。間人ガニの特徴は時間をかけずに移動させること。つまり、いくら間人のタグがあっても日が経てば味はどんどん落ちていくということです。

このように間人ガニは他のズワイガニのように冷凍することなく生のママ水揚げされ、時間をかけずに地場の有名料理店や宿などに卸されるので鮮度がよく、全国から観光客が間人ガニを求めて当地を訪れることにより地産地消と地域振興を実現しています。

今回は間人漁港の見学(海が綺麗に澄んでいました)や一般的なズワイガニと生の間人ガニを食べ比べる機会に恵まれ、地域振興を図る取り組みを実地に体験することで、地域の宝を守り育てる取り組みを学ばせていただきました。

※引用: https://goheiji.jp/taizagani/

石川県金沢市:古くて新しくて心地よいまちづくり

金沢市は、IMAGINEKANAZAWA2030と打ち出し、市民と来街者が「しあわせ」を共創するまちの実現を目指しています。戦火を間逃れたため古くからの町屋や用水がそのまま残っており、町屋をリノベーションした店舗が数多くあり、また木造や木材による統一感のある街なみが美しく洗練されています。

見所が中心地に集まっているため、バスや徒歩により巡ることができます。ひがし茶屋街、長町武家屋敷跡、主計町茶屋街、鈴木大拙館、金沢21世紀美術館を散策しました。

近年の地球温暖化による積雪量をスキー場で体感し、家族や友人にも理解を促す

近年地球温暖化の影響により異常気象がたびたびニュースなどで取り上げられており、積雪量は少ないものだと感じておったが、行った日はものすごい量の雪が降る日にあたり、これも異常気象として捉えている。

本当はスノーマシンによる人工的なスキー場にて、共感を得たかった部分もあるが、これもまた異常気象として伝えることができ、改めて健康と福祉について考えるいい機会になった。

家族や友人にも共感を得られたことで、自分のみならず、多くの人がSDGsの取り組みを意識してくれるようになった。

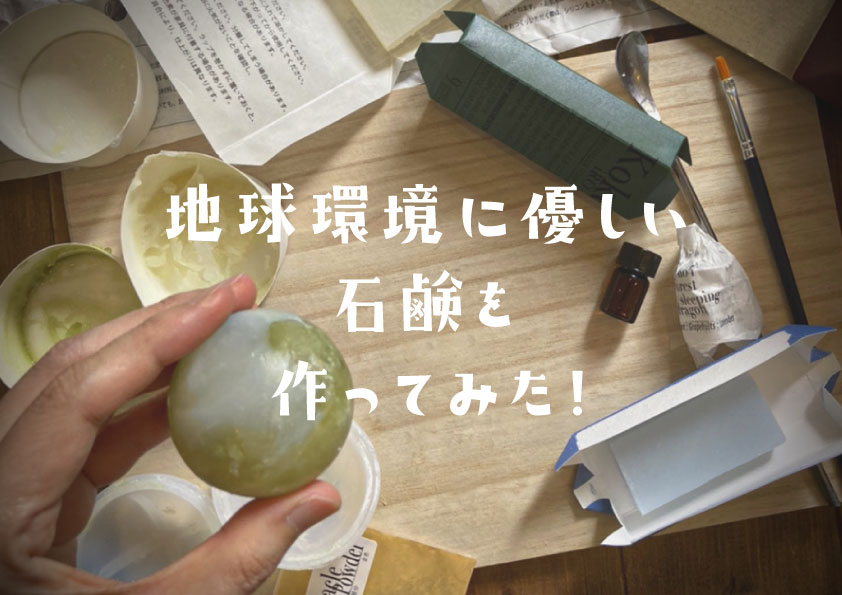

地球環境に優しいエコな石鹸を作ってみた

SDGs…持続可能な世界の為に出来ること。

続ける事が大切。だったら楽しみながら取り組める事はなんだろう。

そこで、作る楽しさ!「地球環境に優しいエコな石鹸」にチャレンジしました。

【石鹸選び】

まず重要な石鹸素材。

サステナブルな石鹸を開発するブランド「9.kyuu」の

有機製法を取り入れながら、 安心で安全な石鹸素地のパーム油を原料とした石鹸作りキットを使います。

キットの中から選んだのは惑星。数ある惑星の中から、「地球」を選びました。

【石鹸作り】

まな板とナイフを用意して、、、

まずは石鹸素材をカット!

ひとまずビーカーに入れてみた。。。(ん〜 ビーカーが大きすぎて型に流すまでに固まりそう。)

よし、紙コップをに変更しよう。カットしてジャストサイズ。

レンジで温めて。。。15秒くらいで液体に!? は、早い。

丸いシリコンの型に、なんかついてたゴールドのパウダーをぬりぬり。(おしゃれになるかしら。。)

緑の石鹸素材を大陸に見えるように型に入れて、、、(な、なんかきたない。)

青の石鹸素材で海を表現。

すぐに固まるから、レンジと型とで忙しない。

柄が出来たから、シリコン合体!一気に石鹸素材を流すぞ〜!(アチッ!手に付きやがった!!)

よしっ。あとは冷えるまでちょっと休憩。

【完成!】

シリコンからはずして。。。(どんなんになってるかなぁ。ワクワクドキドキ。)

よいしょっと。

あ、あれ!?

思ってたより地球っぽくない。。。

まぁ、それもご愛嬌って事で。

なんやかんやで童心に戻って楽しみながら作れました!

【使ってみた】

泡立ちはあまり良くないけど、環境に優しい石鹸は泡立ちが良くない気がする。

洗い上がりがしっとりで、肌にも優しい感じ。

なんかいい事をした気分になりました。

自宅にいながらワクチンを寄付することができる取り組み

2歳の息子と何かSDGsに関連した取り組みがないか考えた時に、「古着deワクチン」というサービスを見つけました。

このサービスを簡単に説明しますと、着なくなった、使わなくなった衣類等を送ると、ミャンマーやラオス、ブータン、バヌアツなどの発展途上国の子どもたちにワクチンを届けるというサービスです。ワクチンをただ届けるというだけでなく、障がい者や発展途上国の雇用の助けにもなっているようです。

自分の家からのちょっとした取り組みや意識を変えるだけで、微力ながらも世界の誰かの役に立つことができる、繋がっているという体験は新鮮に感じました。コロナ禍になって海外に行くことも難しくなり、他の国のことに想いを馳せることが少なくなったので考える良い機会だったと思います。

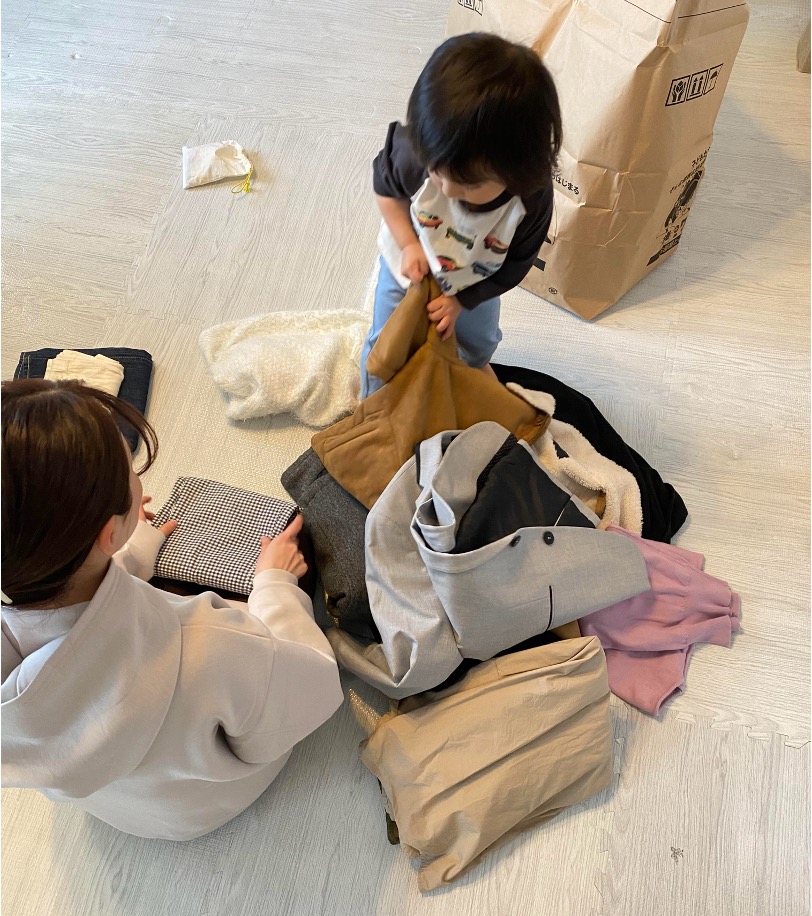

息子と一緒に、衣類を整理整頓するというのは、まだまだ難しかったですが、本人はすごく楽しく取り組んでくれたかなと思います。ほとんど大きな郵送用の包みが大きくそれに夢中になっていましたが…

なかなか捨てることが苦手な私ですが、「他の誰かが着てくれる、何かの役に立つ」ということであれば気持ち良く衣類を手放すこともでき、心にゆとりができたように思います。

また機会があったら使ってみたいなと思うサービスでした。

「廃墟の女王」から「観光の女王」へ。美しき負の遺産による、地域再生の歩み。

日常生活で出会うことは少ないですが、世界には数多くの「廃墟」が存在しています。“所有者はいるが、管理者はいない“という状況が多く、倒壊の恐れもあり、立ち入り禁止とされていることがほとんど。『そんな場所、早く取り壊してしまえ』という声も当然あります。しかし、立地が悪く活用手段の乏しい土地に建つ廃墟では、取り壊しの費用が捻出できず、そのままのカタチで放置されているのが現状です。

アールデコ調のデザインや自然との調和による美しさから、『廃墟の女王』という愛称で親しまれてきた「摩耶観光ホテル(以下、マヤカン)」も、そのひとつ。マヤカンは、日本で初めて国登録有形文化財に認定された文化的価値の高い廃墟です。例にもれず、安全性の理由から内部への立ち入りは禁止されていますが、その美しさから不法侵入が後をたたず、管理は難航していました。

今回、私が参加したのは、摩耶山に眠る価値ある遺産を、安全に(合法的に!)観てもらうために開催されている「摩耶山・マヤ遺跡ガイドウォーク」。頑なに「立ち入り禁止を貫くのではなく、一般公開する方が安全に観てもらえるのではないか」という思いから、地元団体「摩耶山再生の会」が企画・運営しているイベントです。正直、マヤカンにしか興味はありませんでしたが、わずか数時間で摩耶山という魅力の沼にどっぷりハマることになりました。

まず初めに驚いたのは、参加者の多くはソロで参加されていたことです。一人でも参加したいという、根強いマヤカン(摩耶山?)ファンが集まっていることに感動しました。そわそわしている内にツアーがスタート。ロープウェイから眺める山々の絶景から始まり、倒木したまま残された「親子杉」やオーナーのクセが色濃く反映された「摩耶花壇」など、各地に散りばめられた遺産の一つひとつが目的地になるクオリティ。なにより、ガイドの慈 憲一さんによる、当時の人たちの生々しくもクスッと笑えるエピソードが面白い!その中に紛れていた『摩耶山は傾斜が急で過酷な環境だから、今日観たモノも、次に来るときは無くなっているかもしれません。どうか、みなさんの記憶に残してあげてください』という言葉が心の奥に刺さりました。

様々な名スポットたちのおかげでお腹いっぱいになってきたところで、ついに最終目的地であるマヤカンに到着。山道を長時間歩き続けて疲れていたはずの参加者も、あきらかに興奮しているのがわかりました。

『ホテルとは言っても宿泊より日帰りのお客さんが多かった』

『映画の撮影があるとラクガキを上手に消してもらえる』

写真では何度も観てきたはずでしたが、慈さんのガイドを聞きながら生で観るマヤカンは、刻み込まれた歴史と美しさで私を圧倒し続けました。残念ながら今回は、内部には入れなかったのですが、実験的に内部を探索できるVRコンテンツも公開しているとのことです。(要チェック!)

『秋には紅葉がすごく綺麗なんですよ。今回は行けなかったところまで行けるイベントを今秋に実施予定なので、ぜひ参加してください』

今秋の予定が、ひとつ埋まりましたね。

マヤカンを観てみたいという軽い気持ちで参加した今回のツアーでしたが、摩耶山で生きていた人々の暮らしや想いを、そこに残された遺産と今を生きる人々がつないでいく、価値ある取り組みだと感じました。管理保持が難しい廃墟という「負の遺産」を「観光資源」へと転生させた、美しい事例のひとつではないでしょうか。

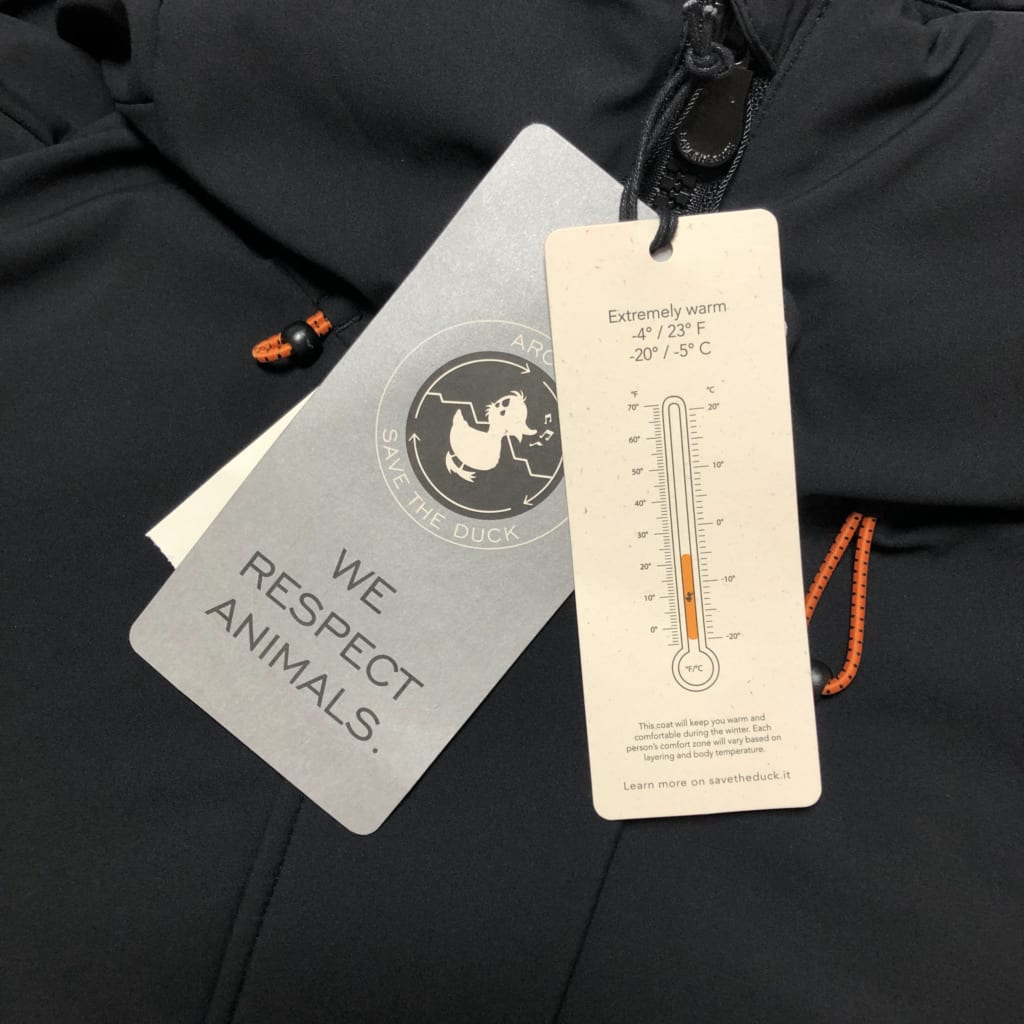

エシカル消費を体験 〜100%アニマルフリーなエコダウンジャケット〜

今年の寒波に堪えられず、ダウンジャケットを探し求めていたところ、100%アニマルフリーで動物、人間、環境にやさしい製品を作る「Save The Duck」のエコダウンジャケットに出会いました。2012年イタリアミラノ生まれのブランドです。

お店の方によると、近年SDGsへの関心が消費者でも高まり注目を浴びている商品とのことでした。多彩なカラーリングとデザインバリエーション展開があります。

私は-20℃〜-5℃でも対応可能な1番暖かいタイプのものを選びました。防風機能も抜群で寒く風が強い日でも快適に過ごせます。人間の防寒具に必ずしも動物の毛が必要なわけではないと実感しました。

新たに物を買うとき、その物がどのように作られているのか、地球や人間、動物に配慮された製品なのか、今一度立ち止まって考えてみるとエシカルな消費ができるかもしれません。これからも新しい消費の在り方を探っていきたいです。

SUPで海上のプラゴミ拾い! 皆で綺麗な海を守ろう!

日本が世界に誇る美ら海、沖縄でSUPを使った海上ゴミ拾いに参加いたしました。

少しでも綺麗な海を守れればと思い、海上のゴミを収集いたしました。

様々なSDGsに繋がる行動はありますが、例えば脱石油エネルギーとしてガソリン車を無くしていくことは

地域での生活などで現時点では必需品の場合もあるので、現実的にすぐには難しいでしょう。

しかし『ゴミを海に捨てない』そして『海でゴミを見かけたら拾う』ことは誰もが今すぐ出来ることです。

気軽に出来ることから、少しずつSDGsを意識する行動が出来ればと思っております。

このレポートを見て頂いた方も、海に遊びに行った際は少しでも意識して行動を起こして頂ければ幸いです。