限られた海洋資源(蟹・鰤)をサスティナブルに且つ、地域経済の目玉に据える現地の取り組みを学ぶ。

奈良時代に作られた但馬国産柳箱が東大寺正倉院に残されている。1200年以上も前から鞄産業のルーツがあった豊岡。杞柳製品から素材が変わり、現在の鞄産業へと発展してきたが、更に新しい取り組みをされているという事で、カバンの生産量日本一にもなった町「兵庫県 豊岡市」へ。

【海を守る 漁網再生素材の鞄】「Product for the Blue」は、”廃棄される漁網再生生地を利用し、付加価値をつけて製品として生まれ変わらせアップサイクルを行う”、ALLIANCE FOR THE BLUEの素晴らしい取り組みの一つでした。

その後、蟹・鰤を地域経済の目玉に据える現地の取り組みを学ぶために、「間人」と「伊根」へ。小さな漁港のため大きな船が出入りできない事、入口を島に塞がれた急深な湾のデメリットを逆手に取って、地域特産の海洋資源を見事にブランディングされた貴重なごちそうを、地元の日本酒と共にいただく事で学んで来ました。

地球と人にやさしいEthical Choiceの製品を体験&高尾山の自然や生き物との共生を考える

人体や環境に負荷をかけないことを掲げた「Ethical Choice」から生まれた「何度でもエプロン」を購入。フィンランド発、木質由来の新素材によって作られ、ムーミンバレーパークのテーマである寛容や多様性を表現したデザイン。実際、娘に使ってもらいたかったが、イヤイヤ期のため拒否された。今は幼すぎたのかもしれないが、地球環境を考えての行動や選択が当たり前になるように一緒に取り組んでいきたい。

また、身近な自然である高尾山の599ミュージアムにて、いかに色んな植物・虫・動物たちと共生しているのか実感した。世界一登山客の多い山らしいが、ここでの発信が生物の多様性の保護や山の開発と共生に関して考えるきっかけになれば良いなと思った。

銃および罠猟体験と、三重県多気町VISONの視察に行ってきました。

田舎でカメラマンをしながら狩猟をしている友人夫婦の元狩猟と、持続可能なまちづくりを基に開発されたVISONを体験してきました。

VISONはただのモールではなく、野菜を作りレストランで調理や、マルシェで販売する等、SDGsを切り口にした開発が呼び水となる地方の活性化の新たなモデルケースであると感じました。

結論から言うと、滞在中鹿やいのししは現れず、キジ一匹を仕留めたのみでした。

「陸の豊かさ」は保全だけではなく人間の適度な介入を持ってなされる面もあると、猟師の友人の実地で育んできた重みある言葉を聞きながら考えました。 そしてやっぱり新鮮なジビエは絶品です。

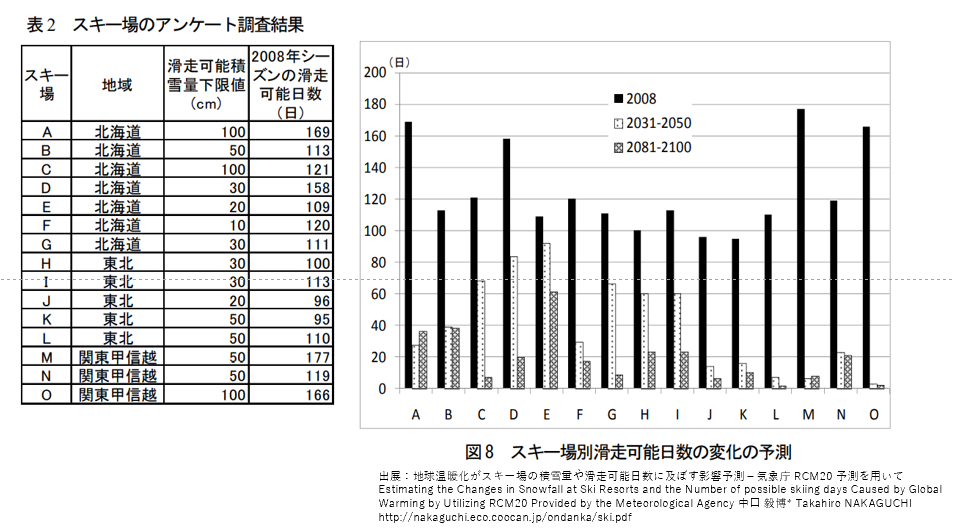

近年の地球温暖化による冬の積雪量の減少をスキー場で体感する

白馬八方尾根へ。今年はラニーニャ―現象の影響により、年末に大雪に見舞われたが、幸い雪の合間をぬった晴天で楽しむことができた。

我が家の子供たちが、今の私と同世代となる2050年頃には添付のグラフのように日本各地の滑走可能日数が大幅に減少、白馬のある甲信越地方ではスノースポーツを楽しめる日数が10分の1近くまで減少すると予測されている。

温暖化の影響で以前と比べて降雪量が顕著に減っている。これらの影響を家族でのスキー旅行を通じて子供たちにも体感させ理解を促します。

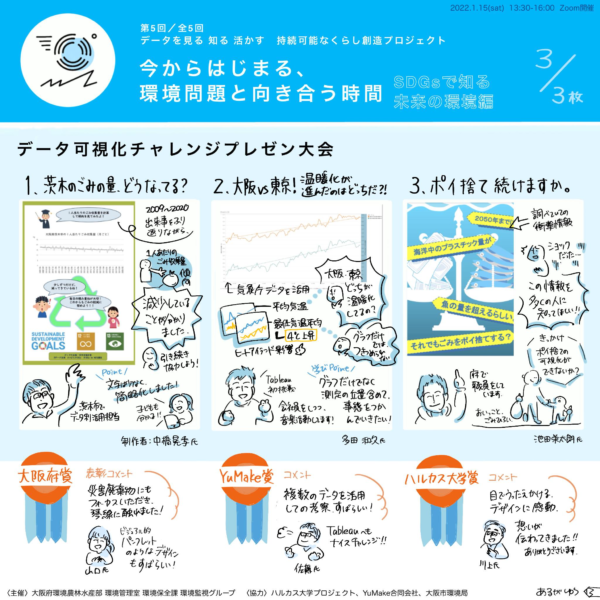

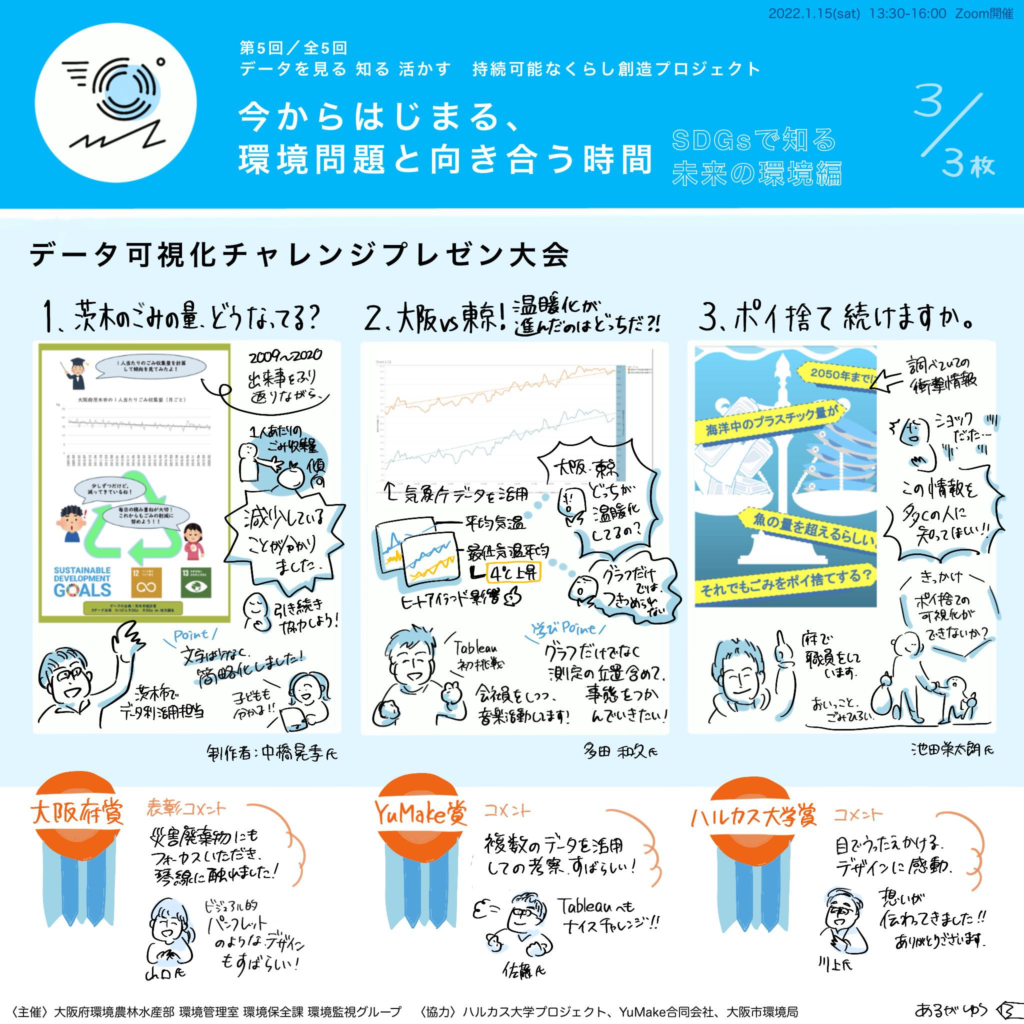

大阪市×ハルカス大学「SDGsで知る未来の環境編」に参加

オンライン開催

カーテン選びに困ったので、グリーン(購入法適応)を選んでみた

カーテン選びって大変ですよね。

分厚い見本帳を渡されて「さあ、これから選んでください」って言われてもどうやって選ぶか…。

困ったあげく、環境にやさしい「グリーン購入法」適合の商品から選ぶことにしてみると、かなり絞り込めました。

(もう少し種類があってもよかったのですが)

商品選びに困ったら、「グリーン購入法適合商品」を選んでみるのはどうでしょうか。

企業が購入するときだけでなく、個人でも取組が可能です。

いつも目にするものから、「SDGs」を意識させられます。

大小関わらず地域が一体となって持続可能な地場産業の活性化を行う街

新潟県三条市・燕市を訪れ、移住人口を増やす取り組みを行う企業や施設を見学してきました。

地場産業振興センター

刃物で有名な燕三条エリア。

燕三条駅から徒歩5分の場所に、このエリアで作られたプロダクトが購入できる施設があり、観光客で賑わっていました。地元の製品を外部の人が簡単に購入できる場所は地場産業の活性化に繋がると感じました。

Snow Peak HEADQUARTERS

キャンプ用品で有名なSnow peakの本社を見学しました。5万坪の広大な土地を購入し、三条市の自然を生かした体験コンテンツの開発による交流人口の拡大や、刃物を中心とした地元企業の技術を生かした商品開発に積極的に取り組んでいました。

WATER STANDでマイボトル活用を推進!

ペットボトルの削減に取り組んでいます

大伸社ディライトでは、社内での環境配慮を促進するために、ペットボトルの削減に取り組んでいます。2018年10月に大阪本社を大阪市東成区の深江橋から大阪市中央区のなんばスカイオに移転以来 、

大阪本社と、大阪市港区にある撮影スタジオを中心とした多目的スペース「シーサイドスタジオ CASO」にWATER STAND(水道水を使用する環境負荷の低いウォーターサーバー)を導入し、社員のマイボトル活用を推進しています。

さらにこの活動を広めるために2021年10月1日から1か月間、「フレーバー配布キャンペーン」を行いました。社内メンバー数人にヒアリングをすると、「いつも水やインスタントコーヒーを飲んだりしているけど、飽きてしまう…」「紅茶、お茶、疲労回復のためにアミノ酸などフレーバーがあればもっと活用できそう!」との声がありました。そこで、今回WATER STANDの近くにお試し用のフレーバーを設置し、利用機会の少ない各国のお茶やフリーズドライタイプのものなど、社員に楽しんでもらいながらマイボトル活用を推進していきます。また、フレーバーの残量で活用度合いや環境への貢献度を確認しながら、次のアイデアを出して取り組んでいきたいと考えています。

これをきっかけに、トレンドの発見や社員同士のコミュニケーションが広がると、仕事以外の新たな一面も発見できる面白い取り組みになると思います。併せて、社員から活用アイデアを募り面白そうなアイデアを出した社員にはマイボトルのプレゼントも行う予定です!今後も楽しみながらSDGsへの取り組みを行っていきます。

被災地の子どもたちのために

写真カレンダーを通じた支援を続けています

こんにちは。DCDの内山祐佳里です。私の故郷は福島県相馬市で、東日本大震災で大きな被害を受けました。震災のあった日は東京で仕事をしていましたので、私はテレビから流れる映像を見てただ涙することしかできず、何もできない自分が悔しくてたまりませんでした。震災後は故郷に帰り家族と復旧作業にあたりましたが、長期的な復興支援に関しては、私に与えられた環境でできることを考える必要がありました。東京では大伸社の先輩も一緒になって考えてくれ「小さな力でも私たちの支援を必要としてくれる人のために動き出そう」とその夏、大伸社グループの取り組みとしてチャリティーカレンダープロジェクト「みちのく応援団」がスタートしました。

このプロジェクトは、大伸社の皆さんをはじめ多くの方々のご協力をいただき、2011年から10年間、約3万冊のカレンダーを制作し、震災で親を失くした子どもたちにカレンダーと収益金(12,567,096円)を寄付することができました。本当にありがとうございました。

この取り組みの中で印象に残っている2013年のワークショップをご紹介します。チャリティーカレンダーのことを知った石巻の高校生から「私たちも参加したい。全国からの支援にお礼を伝える機会をつくって欲しい」との連絡をもらい石巻弘文館高校で撮影会を行いました。

当日は宮城県内から22名の高校写真部メンバーが集まり、写真家のハービー・山口さんから撮影のコツを教えてもらったり、ハービーさんがつくってくれたスライドショーを観て一緒に泣きました。

あの日、みんなで話した「相手を思いやる気持ち、ひとりでも行動する勇気」の言葉は、今もはっきりと覚えています。これからも目の前に困っている人がいたらすぐに手を差し伸べられる人でいたいと思います。

自らの環境負荷を軽減するとともに

環境課題の解決に貢献するためCTP無処理版を採用

株式会社ライブアートブックスは、美術書・写真集・図録など印刷再現性の高い印刷物制作をメインに、企業様のカタログ制作などを行っている会社です。私たちは、自らの環境負担を軽減するとともに、環境課題の解決に貢献するため、「CTP無処理版」を採用いたしました。

「処理薬品&廃液ゼロ」…自動現像機によって、現像処理のための薬品はもちろん、廃液も一切出ません。また、浄化槽等に関連する設備維持費といったコスト改善にもつながります。「省スペース化」…CTPセッターの設置場所を刷版室に制限する必要がなく、現場の動線や作業効率の改善、刷版設備の自動化につながります。「刷版出力コストの削減」…設備費用や廃液代だけでなく、管理者の人件費を低減することもできるため、ランニングコストの削減にもつながります。

また、「森を守るマーク」森林認証制度FSC®︎を推奨しています。現在、世界中で森林の破壊や劣化が大きな問題となっています。しかし、木材をはじめとする林産物は私たちの生活に不可欠なため、森林をまったく使用しないということはできません。そこで、適切な森林管理が求められています。FSC®︎(森林管理協議会)は、このような問題を背景として1993年に設立されました。この国際基準は、森林管理における環境、社会、経済的影響を考慮した10の「Principles and Criteria for Forest Management:森林管理に関する原則と基準」から成り立っています。

平等/バランス/ダイバーシティ/成長/変化/持続可能性これまでも、これからも

株式会社ウィル・フォースは、2002年の設立以来、多くの女性が活躍する会社です。創業者が女性というのが影響している面もあるかも知れませんが、大伸社グループの一員となって3年近く経った今日でも従業員の過半数が女性です。管理職の男女比率は1:1で、ジェンダーの平等を念頭にバランスの良い経営を目指しています。

実際の業務においても、家事・育児=女性というような偏見を排除し、様々なプロフィールやバックグラウンドを持った人を平等に表現し、ダイバーシティも考慮したクリエイティブを提案できるよう、私たち自身がステレオタイプな思考から脱却することを常に意識しています。そして企業様の目指すグローバルコミュニケーションが日々進化しているなか、私たちもアップデートを続け、絶え間なく変化する市場や生活者とのコミュニケーションにお役に立ちたいと精進しています。

所帯の小さな制作会社ではありますが、産休・育休・時短勤務・時差出社などで社員それぞれのライフステージを応援しています。新型コロナウイルスのパンデミックによって社会全体が変革を余儀なくされましたが、弊社でも早々にリモートワークを取り入れ、ハンコ文化のデジタル化に代表されるような業務効率化も副次的に達成しました。家庭の事情で遠方に引越した社員がリモートワークで働き続けたり、子供の体調不良のためにリモートワークに切り替えたり、柔軟な働き方も取り入れて、社員同士がお互いを尊重し、支えあって業務に邁進しています。

共創のエコシステム4Revs(a co-creative ecosystem)の実行支援を行っています

4Revsとは人類が直面する「4つの生存チャレンジ」を解決に導くことを存在意義とする、これまでに無かった共創のエコシステム(イノベーション・エコシステム)です。一世代(2020~2050)にわたり活動を続け、世界各地における若手の社会起業家・社会イノベーター・サスティナビリティの実践者と企業を結び付け、4Revsの分野で次世代型のイノベーションを協働・共創により生み出すことを目的にしています。mctは4Revsの事務局支援、個別ツールの制作、グローバルセッションおよびミーティングのファシリテーションなどの実行支援を行っています。

mct企画・運営のConvivial Salonにて

LGBTの理解促進を目指したイベントを開催

ゲストスピーカーとして、LGBTに関連する様々なサービスを提供するソーシャルベンチャー「letibee」の榎本悠里香さんをお招きし、「組織の多様性と幸福度〜LGBTの問題から考える新時代のチームワーク〜」というテーマでセッションを行いました。LGBTを取り巻く社会課題について学びながら、参加者の皆さんと一緒にさらにその先にある組織におけるチームワークや従業員のやりがい、幸福度などのテーマについても考えるきっかけをご提供させていただきました。

DS&Cは研修事業を通じて、

学びの機会と場面を提供します

DS&Cは、大伸社グループ内で培ってきた実績とノウハウを元に、また、自ら積極的に新しい考え方、仕組みを学ぶ姿勢を通じて、お客様のニーズに応じた企業向け研修を提供しています。チームビルディング、コミュニケーション、メンタルヘルス、人事・経理の業務改善研修や、SDGsをカードゲームを通じて学ぶ「2030SDGsカードゲーム」を使った研修等、幅広い分野の研修メニューを保有し、お客様と共に幅広く学ぶ機会と場面の提供を行っています。

性別や環境を超えて、誰もが働きやすく、

そして仕事を通じた自己実現を図れる職場を

DS&Cでは大阪・東京合わせて正社員12名、契約社員7名の総勢19名でグループ各社のシェアードサービス業務を担っています。その19名の中には子育て中の社員、完全在宅勤務の社員、育児時短勤務の社員なども存在し、また、フルタイム勤務の社員も週2回程度の在宅勤務など、多様な働き方を認めています。それぞれが協力し合い、お互いが足りない部分を補い合うことで、グループ各社に向けて、またお客様に向けて安定した品質のサービスを提供するよう取り組んでいます。

社内システムの電子化(クラウド化)により

ユーザビリティの向上とペーパーレス化を実現

大伸社グループとして、シェアードサービス業務を担うDS&Cはこれまで様々なシステムを電子化(クラウド化)してきました。古くは、勤怠管理システム(King of Times)、Web給与明細サービス(Money Forwardクラウド)の導入に始まり、最近では電子検収システム(WAN SIGN)、クラウド型マニュアル共有サービス(TeachmeBiz)など、ユーザであるグループ社員がいつでもどこでも利用できるシステムに変えることで、リモートワークへの対応と並行してペーパーレス化への取り組みも実現してきました。今後も新しいテクノロジーを取り入れながら、環境への貢献とユーザ満足度の向上に向けて取り組んでいきます。